–І–µ—Б—В–љ–Њ —Б–Ї–∞–ґ—Г - –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—З—В–µ–љ–Є—П —Д—А–∞–Ј—Л "–њ—А–Њ—Г—В—О–ґ–Є—В—М –≥—Г—Б–µ–љ–Є—Ж–∞–Љ–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –ї–Њ—И–∞–і–µ–є" —П –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї, —З—В–Њ —Н—В–Њ —Г —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –ї–Њ—И–∞–і–µ–є –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –≥—Г—Б–µ–љ–Є—Ж—Л.

–Ґ–Њ—В, –Ї—В–Њ –љ–µ —Г–Љ–µ–µ—В —З–Є—В–∞—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ–і—Г–Љ–∞—В—М –≤—Б–µ, —З—В–Њ –µ–Љ—Г –≤–Ј–і—Г–Љ–∞–µ—В—Б—П.

–Х—Б–ї–Є —Б–µ—А—М—С–Ј–љ–Њ - –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞—О, —З—В–Њ –љ–µ–Љ—Ж—Л –ї–Њ—И–∞–і–µ–є –і–∞–ґ–µ –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї–Є.

–Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ –Є –Ї–∞–≤ —З–∞—Б—В–Є –®–Ї—Г—А–Њ –Є —Д–Њ–љ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–∞ –њ–Њ –≤–∞—И–µ–є –ї–Њ–≥–Є–Ї–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –≤–Є–і–љ—Л –љ–µ–±—Л–ї–Є.

–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ—А–µ–і–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ —Г—Б—В–∞–≤–∞–Љ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є—П –љ–∞ –њ–Њ–ї–µ –±–Њ—П –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –Ї–∞–Ї –њ–µ—Е–Њ—В–∞.

–Ф–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Є –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ —З—В–Њ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ–≤–∞–ґ–љ–Њ –њ—А–∞–≤–і–Є–≤–Њ–µ, –љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ—В–≤–µ—В–Є—В—М –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б: –њ–Њ—З–µ–Љ—Г —В–Њ–≥–і–∞ —Б –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Ї–∞–≤ —З–∞—Б—В–Є —Б—В–∞–ї–Є —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ?

–Т–Њ—В —З—В–Њ –њ–Є—И–µ—В –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –Р.–Т. –Ш—Б–∞–µ–≤: "–Ь–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –Љ–Њ—В–Њ–њ–µ—Е–Њ—В—Л –Є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–Є –≤–Њ –Т—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ –±—Л–ї –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є–Љ. –Т –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ–µ—Е–Њ—В–Є–љ—Ж—Л –њ–µ—А–µ–і –±–Њ–µ–Љ –≤—Л—Б–∞–ґ–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б –≥—А—Г–Ј–Њ–≤–Є–Ї–Њ–≤, –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –Њ—В–≥–Њ–љ—П–ї–Є –Љ–∞—И–Є–љ—Л –≤ —Г–Ї—А—Л—В–Є—П. –Т–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є—Б—В—Л —Б–њ–µ—И–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М, –∞ –≤ —Г–Ї—А—Л—В–Є—П –Њ—В–≥–Њ–љ—П–ї–Є—Б—М –ї–Њ—И–∞–і–Є." –Ш—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї - –≥–ї–∞–≤–∞ –Є–Ј –Ї–љ–Є–≥–Є "–Ф–µ—Б—П—В—М –Љ–Є—Д–Њ–≤ –Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є", –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і—Г—О –њ–Њ—З–Є—В–∞—В—М –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О:

http://militera.lib.ru/research/isaev_av2/05.html

–Т –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Б—В–∞–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ –њ—А–Њ–і–∞–≤–∞—В—М –Ї–љ–Є–≥–Є —В–Є–њ–∞ ¬Ђ–°—В–Њ –ї—Г—З—И–Є—Е —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є¬ї, ¬Ђ–Ф–µ—Б—П—В—М –ї—Г—З—И–Є—Е –±–Є—В–≤¬ї, ¬Ђ–Я—П—В—М–і–µ—Б—П—В —А–Њ–Ї–Њ–≤—Л—Е –ї—О–і–µ–є¬ї –Є —В.–і. –Ю—З–µ–љ—М —А–∞–і—Г—И–љ–Њ, —З—В–Њ –≤—Б–µ —Н—В–Є –Ї–љ–Є–≥–Є –ї–Є–±–Њ –љ–µ –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—О—В—Б—П –≤–Њ–≤—Б–µ –ї–Є–±–Њ –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞—О—В —Б–≤–Њ—О –љ–µ–±–Њ–ї—М—И—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М, —А–∞—Б—В–∞–њ–ї–Є–≤–∞—П –њ–µ—З–Є.

–Ю—З–µ–љ—М –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ—З—С–ї –Т–∞—И—Г —Б—Б—Л–ї–Ї—Г –Є –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –њ—А–Є–Љ–µ—А–µ —Б–Ї–∞–ґ—Г –Т–∞–Љ –ї–Є—И—М —В–Њ, —З—В–Њ —В–Њ—В —В–µ–Ї—Б—В —В–Њ—З–љ–Њ —В–∞–Ї–Њ–є –ґ–µ –Љ–Є—Д –Ї–∞–Ї –Є —В–Њ, –Њ —З—С–Љ –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ–µ (—П –љ–∞–і–µ—О—Б—М –Т—Л –њ–Њ–є–Љ—С—В–µ –Є –љ–µ —Б—В–∞–љ–µ—В–µ –њ—А–Є–±–µ–≥–∞—В—М –Ї –Њ–±—Л—З–љ—Л–Љ –і–ї—П –Т–∞—Б –≤–Њ–њ–ї—П–Љ). –Ш—Б–∞–µ–≤ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –†–ґ–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –±–Є—В–≤–µвА¶. ¬Ђ–љ–µ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є¬ї –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є –і–ї–Є–≤—И–µ–є—Б—П —Б –Њ—Б–µ–љ–Є 1941 –њ–Њ –Љ–∞—А—В 1943, –≤ –Ї–∞–Ї–Є—Е-—В–Њ 200 –Ї–Љ –Њ—В –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –і—Г–Љ–∞—О—В, —З—В–Њ —Н—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ ¬Ђ–Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П –Ь–∞—А—Б¬ї, –Ї–∞–Ї –љ–∞ –Т–∞—И–µ–є —Б—Б—Л–ї–Ї–µ. –Ю–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П ¬Ђ–Ь–∞—А—Б¬ї - –ї–Є—И—М –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–Њ–≤ –∞–і–∞, –њ–Њ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–≤, —В–∞–Ї–Є—Е –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–є –њ–Њ–і –†–ґ–µ–≤–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ —В—А–Є, –њ–Њ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–Љ –і–∞–љ–љ—Л–Љ - —И–µ—Б—В—М. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є –≤—Л–і–µ–ї—П—О—В —Б–µ–Љ—М-–≤–Њ—Б–µ–Љ—М. –Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –љ–∞ —Н—В—Г —В–µ–Љ—Г –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ–µ–њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ—Л. –Ъ–љ–Є–≥–Є –љ–µ –њ–µ—З–∞—В–∞—О—В. –°–∞–Љ–Њ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ ¬Ђ–†–ґ–µ–≤—Б–Ї–∞—П –±–Є—В–≤–∞ 1941-1943¬ї –≤ –ї–µ–Ї—Б–Є–Ї–Њ–љ–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–≤ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В –Є —В—А–∞–Ї—В—Г–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї ¬Ђ–±–Њ–Є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П¬ї –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –†–ґ–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –њ—А–µ–Є—Б–њ–Њ–і–љ–µ–є ¬Ђ–љ–µ–њ–Њ–±–µ–і–Є–Љ—Л–є –Љ–∞—А—И–∞–ї –Ц—Г–Ї–Њ–≤¬ї. –Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–Њ–≤ –†–ґ–µ–≤–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –∞—В–∞–Ї–∞ –Ї–∞–Ј–∞—З—М–µ–є –Ї–Њ–љ–љ–Є—Ж—Л –њ–Њ–і –°—Л—З—С–≤–Ї–Њ–є –љ–∞ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–µ —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П. –Ч–∞ –Њ–і–љ—Г –∞—В–∞–Ї—Г –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤ –Є—Е –ї–Њ—И–∞–і–µ–є –±—Л–ї–Њ —Г–±–Є—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ —З–µ–Љ –Ј–∞ –≤—Б—О –Я–µ—А–≤—Г—О –Ь–Є—А–Њ–≤—Г—О –Т–Њ–є–љ—Г.

–Х—Б–ї–Є —Б–µ—А—М—С–Ј–љ–Њ - –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞—О, —З—В–Њ –љ–µ–Љ—Ж—Л –ї–Њ—И–∞–і–µ–є –і–∞–ґ–µ –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї–Є.

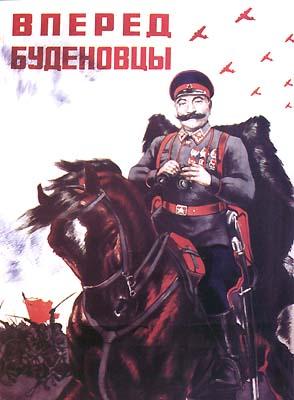

–Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –≤—Б—С –≤—А–µ–Љ—П –≤–њ–∞–і–∞–µ—В –Є–Ј –Ї—А–∞–є–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –Ї—А–∞–є–љ–Њ—Б—В—М. –Т–Њ—В —Б–µ–є—З–∞—Б –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–∞ –Т–∞—И–∞ —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–Ї–∞. –Ф—А—Г–≥–∞—П –Ї—А–∞–є–љ–Њ—Б—В—М –≤ –љ–∞—И–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Љ–љ–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї –Є –і–Є–Ї—В–∞—В–Њ—А –°—В–∞–ї–Є–љ –њ–Њ—И—С–ї –љ–∞ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г —Г –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є—Б—В–Њ–≤ –С—Г–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –Т–Њ—А–Њ—И–Є–ї–Њ–≤–∞ –Є –≤–Љ–µ—Б—В–Њ —В–Њ–≥–Њ —З—В–Њ–±—Л –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –∞—А–Љ–Є—О —Б–љ–∞–±–ґ–∞–ї –µ—С –ї–Њ—И–∞–і—М–Љ–Є. ¬Ђ–Т —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ –Т–Њ–Њ—А—Г–ґ—С–љ–љ—Л–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –≤–Њ–Ј–Њ–±–ї–∞–і–∞–ї–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ ¬Ђ–Ї–Њ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤¬ї - –Т–Њ—А–Њ—И–Є–ї–Њ–≤–∞, –С—Г–і—С–љ–љ–Њ–≥–Њ, –Ъ—Г–ї–Є–Ї–∞, –©–∞–і–µ–љ–Ї–Њ, –і–Њ–≥–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Ж–µ–њ–ї—П–≤—И–Є—Е—Б—П –Ј–∞ –Њ–њ—Л—В –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –Т–Њ—А–Њ—И–Є–ї–Њ–≤ —Б —В—А–Є–±—Г–љ—Л XVII —Б—К–µ–Ј–і–∞ –њ–∞—А—В–Є–Є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї: ¬Ђ–Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ... —А–∞–Ј –Є –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ–Њ–Ї–Њ–љ—З–Є—В—М —Б –≤—А–µ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є ¬Ђ—В–µ–Њ—А–Є—П–Љ–Є¬ї –Њ –Ј–∞–Љ–µ–љ–µ –ї–Њ—И–∞–і–Є –Љ–∞—И–Є–љ–Њ–є¬ї –Ъ–љ–Є–≥–∞ - –Ъ–∞–љ—Г–љ –Є –љ–∞—З–∞–ї–Њ –≤–Њ–є–љ—Л: –Ф–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л. –°–Њ—Б—В. –Ы.–Р.–Ъ–Є—А—И–љ–µ—А. –Ы., 1991.

–Т—Л—Б—В—Г–њ–∞—П 30 —П–љ–≤–∞—А—П 1934 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞ XVII —Б—К–µ–Ј–і–µ –Т–Ъ–Я(–±), –љ–∞—А–Ї–Њ–Љ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ—С—Б –њ—А–Њ—Ж–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –≤—Л—И–µ —Б–ї–Њ–≤–∞. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Њ–љ–Є –љ–µ –Ї –∞—А–Љ–Є–Є, –∞ –Ї —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤—Г: ¬Ђ–Ъ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–≥–Њ–ї–Њ–≤—М–µ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В –≤—Б—С –µ—Й—С —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П. –У–і–µ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞, –≤ —З—С–Љ –і–µ–ї–Њ? –Ь–љ–µ –і—Г–Љ–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ, –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –≤—А–µ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ–љ—В—А—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –љ–∞ —Б–µ–ї–µ, –љ–µ–Љ–∞–ї–∞—П –і–Њ–ї—П –≤–Є–љ—Л –ї–µ–ґ–Є—В –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Э–∞—А–Ї–Њ–Љ–Ј–µ–Љ–∞, –Њ–і–љ–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±–ї–∞–≥–Њ–ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –Ї –њ—А—П–Љ–Њ-—В–∞–Ї–Є –≤—А–µ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є ¬Ђ—В–µ–Њ—А–Є–Є¬ї –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞, –≤–љ–µ–і—А–µ–љ–Є–µ —В—А–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ –Є –Ї–Њ–Љ–±–∞–є–љ–Њ–≤ –Ј–∞–Љ–µ–љ—П—В –ї–Њ—И–∞–і—М, –∞ –≤ –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–µ–Љ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ –Є –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і—П—В –Њ—В –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П —В—П–≥–ї–Њ–≤–Њ–є —Б–Є–ї—Л –≤ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ —П—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –ї–Њ—И–∞–і—М –≤ –љ–∞—И–µ–є —Б—В—А–∞–љ–µ —Б–µ–є—З–∞—Б –Є –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –±—Г–і–µ—В –Ї—А–∞–є–љ–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–∞ –Є –љ—Г–ґ–љ–∞, –Ї–∞–Ї –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –љ—Г–ґ–љ–∞ –Є —А–∞–љ—М—И–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г –љ–∞—Б –±—Л–ї–Њ –Љ–∞–ї–Њ —В—А–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤. –Ы–Њ—И–∞–і—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Є—В —В—А–∞–Ї—В–Њ—А—Г, –љ–µ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–Є—А—Г–µ—В —Б –љ–Є–Љ, –љ–Њ, –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, –µ–≥–Њ –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ—П–µ—В, –µ–Љ—Г –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В¬ї.

–Ф—А—Г–≥–∞—П –ґ–µ –Ї—А–∞–є–љ–Њ—Б—В—М, –≤—Л–њ–∞–≤—И–∞—П –љ–∞ –і–Њ–ї—О –Љ–љ–µ–љ–Є—П –Њ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–Є —Н—В–Њ:

"–Ь–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –Љ–Њ—В–Њ–њ–µ—Е–Њ—В—Л –Є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–Є –≤–Њ –Т—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ –±—Л–ї –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є–Љ. –Т –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ–µ—Е–Њ—В–Є–љ—Ж—Л –њ–µ—А–µ–і –±–Њ–µ–Љ –≤—Л—Б–∞–ґ–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б –≥—А—Г–Ј–Њ–≤–Є–Ї–Њ–≤, –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –Њ—В–≥–Њ–љ—П–ї–Є –Љ–∞—И–Є–љ—Л –≤ —Г–Ї—А—Л—В–Є—П. –Т–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є—Б—В—Л —Б–њ–µ—И–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М, –∞ –≤ —Г–Ї—А—Л—В–Є—П –Њ—В–≥–Њ–љ—П–ї–Є—Б—М –ї–Њ—И–∞–і–Є."

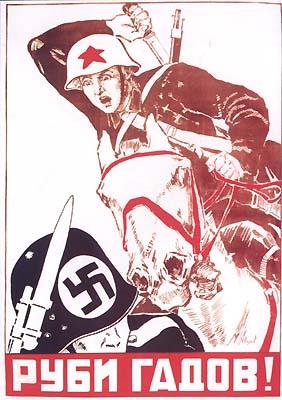

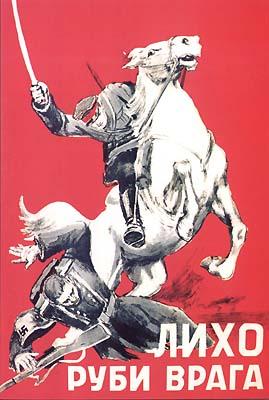

–Т —В–Њ–є –ґ–µ –Ї–љ–Є–≥–µ –њ—А–Є–≤–µ–і—С–љ–љ–Њ–є –Т–∞–Љ–Є –њ–Є—И–µ—В—Б—П —В–∞ –Љ—Л—Б–ї—М, —З—В–Њ —И–∞—И–Ї–∞–Љ–Є –љ–µ–ї—М–Ј—П –њ–Њ—А—Г–±–∞—В—М –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Г—О –±—А–Њ–љ—О —В–∞–љ–Ї–Њ–≤!!!! –≠—В–Њ—В –≤—Л–≤–Њ–і –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ —П–≤–љ–Њ –љ–Њ–±–µ–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –њ—А–µ–Љ–Є–Є. –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —А—Г–±–Ї–∞ —И–∞—И–Ї–Њ–є –≤–Њ 2 –Ь–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ —В–∞–Ї —З–∞—Б—В–Њ, –Ї–∞–Ї —Е–Њ—В–µ–ї–Є –±—Л –∞–≤—В–Њ—А—Л —В–Є–њ–∞ –Р.–Т. –Ш—Б–∞–µ–≤–∞, –љ–Њ –Є –љ–µ —А–µ–ґ–µ —З–µ–Љ –≤ 1 –Ь–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ, –≥–і–µ –±–Њ–ї—М—И—Г—О —З–∞—Б—В—М –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є —В–∞–љ–Ї–Њ–≤ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ. –Ь–љ–µ–љ–Є–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–≤, —З—В–Њ —Б –ї–Њ—И–∞–і–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А—Г–±–Є—В—М —И–∞—И–Ї–Њ–є —Г–Ї–Њ—А–µ–љ–Є–ї–Њ—Б—М –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–њ—Л—В–Њ–Љ –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–±–Њ—А—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–∞ –≤ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ–≥–љ–µ–≤–Њ–є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є. –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –Њ–±—А–∞–Ј –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є—Б—В–∞ —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї—Б—П –њ–Њ—Б–ї–µ –±–µ–Ј–Њ–≥–љ–µ–≤–Њ–є –∞—В–∞–Ї–Є –Ї—А–∞—Б–љ—Л—Е –Ї–∞–≤ –∞—А–Љ–Є–є –Ъ—А—Л–Љ–∞, –≥–і–µ –≤–Њ—Б—Е–≤–∞–ї—П–µ—В—Б—П –њ–Њ–±–µ–і–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ 3-—Е –ї–µ—В –≤–Њ–є–љ—Л –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–љ–Њ–є (!) –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є, –љ–∞–і —Б—В–∞ –њ—П—В–Є–і–µ—Б—П—В–Є —В—Л—Б—П—З–∞–Љ–Є –С–µ–ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є.

–Э–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ —Н—В–Њ —З–Є—Б—В–Њ —В–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, –Ї–∞–Ї–Њ–µ –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –њ–µ—И–Є–є –Є–Љ–µ–µ—В –љ–∞–і –Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ –≤ –Љ–∞–љ–µ–≤—А–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ? –Т —А–µ–є–і–∞—Е, –њ–Њ —В—Л–ї–∞–Љ? –Т –±—Л—Б—В—А–Њ—В–µ –Є –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Њ—Б—В–Є.

–°–њ–µ—И–Є–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–∞–≤ —З–∞—Б—В–µ–є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–ї—П –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є (–Њ–Ї–Њ–њ–љ–Њ–є) –≤–Њ–є–љ—Л, —В–∞–Ї –ґ–µ –Ї–∞–Ї –Є –≤ –Я–µ—А–≤–Њ–є –Ь–Є—А–Њ–≤–Њ–є.

–Т –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–µ –≤—Л—И–µ (–Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Т—Л —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є–µ) —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В–∞ –∞—В–∞–Ї–∞ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є—Е —З–∞—Б—В–µ–є, —В–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–∞ –њ–µ—А–Є–Њ–і –і–Њ –Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –±–Є—В–≤—Л —Б–≤–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –Ї –њ—А–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—О —В–∞–љ–Ї–Њ–≤ –њ—А–Є–Ї—А—Л—В—Л—Е –њ–µ—Е–Њ—В–Њ–є. –Ґ–∞–љ–Ї–Є 2-–є –Ь–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї–Є –Љ–µ–љ—М—И–µ–є –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Њ—Б—В—М—О, —З–µ–Љ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –Є –Є—Е —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ —А–Њ–≤–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –Є –Є—Е –њ–µ—Е–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї—А—Л—В–Є—П, –≤–µ—А—Е–Њ–≤—Л–µ –і–µ–ї–∞–ї–Є –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –ї—Г—З—И–µ –њ–µ—И–Є—Е. –Ш –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і–Њ–≥–∞–і–∞—В—М—Б—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —И–∞—И–Ї–∞–Љ–Є. –®–∞—И–Ї–Є –њ–Њ –±—А–Њ–љ–µ —Н—В–Њ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ —Б–Є–ї—М–љ–Њ –≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П—Е –љ–∞—И–Є—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–≤ –Є –Ї—Г—Е–Њ–љ–љ—Л—Е —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Њ–≤ –Є–Ј —З–Є—Б–ї–∞ –њ—А–Њ–і–≤–Є–љ—Г—В–Њ–є –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—Ж–Є–Є.

–Ф–Ы–ѓ –°–Я–†–Р–Т–Ъ–Ш:

–Т –љ–∞—З–∞–ї–µ 1941 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞—А–Ї–Њ–Љ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –°.–Ґ–Є–Љ–Њ—И–µ–љ–Ї–Њ –Є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –У–µ–љ—И—В–∞–±–∞ –У. –Ц—Г–Ї–Њ–≤ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –°—В–∞–ї–Є–љ—Г –Є –Ь–Њ–ї–Њ—В–Њ–≤—Г –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї—Г —Б –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Е–µ–Љ—Л –Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤—С—А—В—Л–≤–∞–љ–Є—П –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є. –Э–∞ –µ—С –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ 12 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1941 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –њ—А–Њ–µ–Ї—В –Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–∞. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Г –≤ –†–Ъ–Ъ–Р –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П 3 —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–≤, 10 –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Є 4 –≥–Њ—А–љ–Њ-–Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–µ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ 6 –Ј–∞–њ–∞—Б–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤ - 4 –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Є 2 –≥–Њ—А–љ–Њ-–Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е, –Њ–±—Й–∞—П —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ–љ–љ–Є—Ж—Л - 116 907 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –†–µ–∞–ї—М–љ–Њ —Н—В–Њ—В –њ–ї–∞–љ —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –±—Л–ї –і–∞–ґ–µ –њ–µ—А–µ–≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ –Є –Ї –љ–∞—З–∞–ї—Г –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –≤ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є –Є–Љ–µ–ї–Њ—Б—М –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М 13 –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –і–Є–≤–Є–Ј–Є–є - –≤ –і–≤–∞ —Б –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є —А–∞–Ј–∞ –Љ–µ–љ—М—И–µ, —З–µ–Љ –њ—А–Є –Ґ—Г—Е–∞—З–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ

–Т –љ–∞—З–∞–ї–µ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л 1941-45 –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ —О–≥–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е –Є –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е –≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е (–≤—Б–µ–≥–Њ 7 –і–Є–≤–Є–Ј–Є–є), –≤–µ–ї–Є –±–Њ–Є –њ–Њ –њ—А–Є–Ї—А—Л—В–Є—О –Њ—В—Е–Њ–і–∞ –Њ–±—Й–µ–≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–≤—Л—Е —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–є. –Т –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ –У.–Ъ.–Ц—Г–Ї–Њ–≤—Л–Љ –і–Є—А–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –њ–Є—Б—М–Љ–µ –°—В–∞–≤–Ї–Є –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ—В 15 –Є—О–ї—П 1941 –≥–Њ–і–∞, –Њ–±–Њ–±—Й–∞–≤—И–µ–Љ –Њ–њ—Л—В –њ–µ—А–≤—Л—Е —В—А—С—Е –љ–µ–і–µ–ї—М –≤–Њ–є–љ—Л, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ: ¬Ђ–Э–∞—И–µ–є –∞—А–Љ–Є–µ–є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–і–Њ–Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–Є. –Я—А–Є –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В–∞—Е, –Ї–Њ–≥–і–∞ —В—Л–ї –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ —А–∞—Б—В—П–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Њ—В –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤ –≤ –ї–µ—Б–љ—Л—Е –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—П—Е –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ –Њ—В –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –і–Є–≤–µ—А—Б–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є —Б –љ–∞—И–µ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —А–µ–є–і—Л –Ї—А–∞—Б–љ—Л—Е –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є—Б—В–Њ–≤ –њ–Њ —А–∞—Б—В—П–љ—Г–≤—И–Є–Љ—Б—П —В—Л–ї–∞–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л —Б—Л–≥—А–∞—В—М —А–µ—И–∞—О—Й—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ –і–µ–ї–µ –і–µ–Ј–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є—П –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є, —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –≤ –і–µ–ї–µ —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ–∞ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї. –Х—Б–ї–Є –±—Л –љ–∞—И–Є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–µ —З–∞—Б—В–Є, –±–Њ–ї—В–∞—О—Й–Є–µ—Б—П —В–µ–њ–µ—А—М –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В–µ –Є –њ–µ—А–µ–і —Д—А–Њ–љ—В–Њ–Љ, –±—Л–ї–Є –±—А–Њ—И–µ–љ—Л –њ–Њ —В—Л–ї–∞–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞, –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї –±—Л–ї –±—Л –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –≤ –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, –∞ –љ–∞—И–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –±—Л –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ–Њ–µ –Њ–±–ї–µ–≥—З–µ–љ–Є–µ. –°—В–∞–≤–Ї–∞ —Б—З–Є—В–∞–µ—В, —З—В–Њ –і–ї—П —В–∞–Ї–Є—Е —А–µ–є–і–Њ–≤ –њ–Њ —В—Л–ї–∞–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –Є–Љ–µ—В—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ—Б—П—В–Ї–Њ–≤ –ї—С–≥–Ї–Є—Е –Ї–∞–≤–і–Є–≤–Є–Ј–Є–є –Є—Б—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞ –≤ —В—А–Є —В—Л—Б—П—З–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Ї–∞–ґ–і–∞—П, —Б –ї—С–≥–Ї–Є–Љ –Њ–±–Њ–Ј–Њ–Љ –±–µ–Ј –њ–µ—А–µ–≥—А—Г–Ј–Ї–Є —В—Л–ї–∞–Љ–Є. –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –±—Л –љ–∞—З–∞—В—М –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ, –љ–Њ –±–µ–Ј–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ —Г—Й–µ—А–±–∞ –і–ї—П –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–є, –њ–µ—А–µ—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –Ї–∞–≤–Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–≤ –Є –Ї–∞–≤–і–Є–≤–Є–Ј–Є–є –≤ –ї—С–≥–Ї–Є–µ –Ї–∞–≤–і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –Є—Б—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞ –≤ —В—А–Є —В—Л—Б—П—З–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Ї–∞–ґ–і–∞—П, –∞ —В–∞–Љ, –≥–і–µ –љ–µ—В –Ї–∞–≤—З–∞—Б—В–µ–є, —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –±—Л –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Ї–∞–≤–і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В–Њ–≥–Њ –Њ–±–ї–µ–≥—З—С–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞ –і–ї—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ —А–µ–є–і–Њ–≤ –Є —Г–і–∞—А–Њ–≤ –њ–Њ —В—Л–ї–∞–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –Э–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Є–µ –Ї–∞–≤–і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є, –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –њ–Њ —В—Л–ї–∞–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞, –±—Г–і—Г—В –Њ–±–ї–µ–њ–ї—П—В—М—Б—П –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ–∞–Љ–Є, –њ–Њ–ї—Г—З–∞—В –Њ—В –љ–Є—Е –±–Њ–ї—М—И—Г—О –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –Є —Г–і–µ—Б—П—В–µ—А—П—В —Б–≤–Њ–Є —Б–Є–ї—Л¬ї (–Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –∞—А—Е–Є–≤. 1992. вДЦ1).

–Ъ —Б–ї–Њ–≤—Г —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –≤–Њ–µ–љ–љ–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П —Г–ґ–µ –Ј–љ–∞–ї–∞ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Њ–њ—Л—В –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є–≤—И–Є–є—Б—П –≤ –Я–µ—А–≤–Њ–є –Ь–Є—А–Њ–≤–Њ–є –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–µ–є, –≤ –≥–Њ–і—Л –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ–Љ–Њ–≥–ї–Є –і–≤—Г—Е—Б–Њ—В—В—Л—Б—П—З–љ–Њ–є –Ф–Њ–±—А–Њ–∞—А–Љ–Є–Є –љ–∞–љ–µ—Б—В–Є –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є –Є –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є—В—Б—П –≤ –њ–ї–Њ—В–љ—Г—О –Ї –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ (–†–µ–є–і—Л –Ь–∞–Љ–Њ–љ—В–Њ–≤–∞, –®–Ї—Г—А–Њ).

–Я—А–Є—З–Є–љ–∞ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–Њ–≤—Л—Е –Ї–∞–≤ —З–∞—Б—В–µ–є –≤ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –≤–Њ–є–љ—Г –±—Л–ї–∞ –Є –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –њ–Њ—В–µ—А—П—Е —В–∞–љ–Ї–Њ–≤—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї. –Т–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–∞ –Њ—Б—В—А–∞—П –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В—М –≤ –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ—Л—Е —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П—Е, –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—Й–Є—Е —Е–Њ—В—М –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ —Г–і–∞—А–љ–Њ–є —Б–Є–ї–Њ–є. –Ъ –Ї–Њ–љ—Ж—Г 1941 –≥–Њ–і–∞ –≤ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є –љ–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М 83 –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–µ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –ї—С–≥–Ї–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞. –Р –≤ –і–µ–Ї–∞–±—А–µ 1941 –≥–Њ–і–∞ –Њ–љ–Є —Б–≤–µ–і–µ–љ—Л –≤ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞. –С—Л–ї–Њ –Ј–∞–њ—А–µ—Й–µ–љ–Њ –і—А–Њ–±–ї–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–і—З–Є–љ—П–ї–Є—Б—М —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤–Њ–Љ—Г, –∞ –љ–µ –∞—А–Љ–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Є –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М (—Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Б —В–∞–љ–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є –Є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є) –і–ї—П —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П —Г—Б–њ–µ—Е–∞ –њ—А–Є –њ—А–Њ—А—Л–≤–µ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л, –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ—В—Е–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –Є –і–ї—П –±–Њ—А—М–±—Л —Б –µ–≥–Њ –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ–Є —А–µ–Ј–µ—А–≤–∞–Љ–Є. –Т –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П—Е –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є—П —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ –Љ–∞–љ—С–≤—А–µ–љ–љ—Л–є —А–µ–Ј–µ—А–≤ —Д—А–Њ–љ—В–∞. –Т —Д–µ–≤—А–∞–ї–µ 1942 –≥–Њ–і–∞ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –і–Є–≤–Є–Ј–Є–є –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ—Г–Љ–∞ - 87, –Ї –Є—О–ї—О —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –≥–Њ–і–∞ –Є—Е —З–Є—Б–ї–Њ —Б–љ–Є–ґ–∞–µ—В—Б—П –і–Њ 46, –Ї –і–µ–Ї–∞–±—А—О 31 –Ї–∞–≤–і–Є–≤–Є–Ј–Є—П. –Э–∞ 1 –Љ–∞—П 1943 –≥–Њ–і–∞ –≤ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є –Є–Љ–µ–ї–Є—Б—М 26 –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –і–Є–≤–Є–Ј–Є–є, –љ–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е 238 968 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Є 226 816 –ї–Њ—И–∞–і–µ–є. –°–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –≤ –љ–∞—Б–µ–ї—С–љ–љ—Л—Е –њ—Г–љ–Ї—В–∞—Е. –Ґ–∞–Ї –ґ–µ –Ї–∞–Ї –Є –≤ –Я–µ—А–≤–Њ–є –Ь–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є—П –њ–Њ –±–Њ–ї—М—И—С–Љ—Г —Б—З—С—В—Г –љ–µ —Г—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –≤ —И—В—Г—А–Љ–∞—Е –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –љ–∞—Б–µ–ї—С–љ–љ—Л—Е –њ—Г–љ–Ї—В–∞—Е –≥–і–µ —В–µ—А—П–ї–Є—Б—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –Ї–Њ–Ј—Л—А–Є –Ї–∞–≤ —З–∞—Б—В–µ–є вАУ –љ–∞–њ–Њ—А –Є –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Њ—Б—В—М.

–Ф–µ–є—Б—В–≤—Г—П –њ—А–Њ—В–Є–≤ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е —Б–Є–ї –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞, –Ї—А–∞—Б–љ–∞—П –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є—П –і–Њ–±–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞–Є–ї—Г—З—И–Є—Е —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–≤. 2-–є (–≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є 1-–є –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Є–є) –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –Я.–Ш.–С–µ–ї–Њ–≤–∞, –і–Є—Б–ї–Њ—Ж–Є—А—Г—П—Б—М –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л –≤ –Ь–Њ–ї–і–∞–≤–Є–Є, —Б –њ–µ—А–≤—Л—Е –і–љ–µ–є —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ —Б—А–∞–ґ–∞–ї—Б—П –њ—А–Њ—В–Є–≤ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ-—А—Г–Љ—Л–љ—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –љ–Є —А–∞–Ј—Г –љ–µ –Њ—В—Б—В—Г–њ–Є–ї –±–µ–Ј –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞(!). –Я–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞ –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е —Б–Є–ї –≥—А—Г–њ–њ—Л –∞—А–Љ–Є–є ¬Ђ–Ѓ–≥¬ї –≤–≥–ї—Г–±—М –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л –Ї–Њ—А–њ—Г—Б —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –Є–Ј–±–µ–ґ–∞–ї –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є –њ–Њ–і –£–Љ–∞–љ—М—О –Є –Ъ–Є–µ–≤–Њ–Љ, –∞ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ —Б–µ–љ—В—П–±—А—П —А–∞–Ј–±–Є–ї –њ–Њ–і –®—В–µ–њ–Њ–≤–Ї–Њ–є 25-—О –Љ–Њ—В–Њ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Г—О –і–Є–≤–Є–Ј–Є—О –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤. –£—З–∞—Б—В–≤—Г—П –≤ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–µ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л, —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ –С–µ–ї–Њ–≤–∞ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Б –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–Љ –Ф–Њ–≤–∞—В–Њ—А–∞ –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞–ї–Њ —Д–ї–∞–љ–≥–Є 4-–є –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є, –≤—Л–љ—Г–і–Є–≤ –µ—С –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Њ—В –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П. –Ч–∞—В–µ–Љ –њ–µ—А–µ–±—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–і –Ъ–∞—И–Є—А—Г –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Ж—Л –љ–∞–љ–µ—Б–ї–Є –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –і–≤–Є–≥–∞—О—Й–µ–є—Б—П –љ–∞ –≥–Њ—А–Њ–і 3-–є —В–∞–љ–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –∞—А–Љ–Є–Є –У—Г–і–µ—А–Є–∞–љ–∞. –Т —Е–Њ–і–µ –Ї–Њ–љ—В—А–љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –њ—А–Њ—А–≤–∞–ї—Б—П –≤ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–є —В—Л–ї, —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Б –і–µ—Б–∞–љ—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Ј–∞–љ—П–ї –Ф–Њ—А–Њ–≥–Њ–±—Г–ґ, —З–µ—В—Л—А–µ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –љ–∞ –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є—П—Е –Є 18 –Є—О–ї—П 1942 –≥–Њ–і–∞ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –њ—А–Њ—А–≤–∞–ї—Б—П –Ї —Б–≤–Њ–Є–Љ.

–Т –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –±–Є—В–≤–µ 1941-42 —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ 15 –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –і–Є–≤–Є–Ј–Є–є. –Т –°—В–∞–ї–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є –±–Є—В–≤–µ 1942-43 —Б—А–∞–ґ–∞–ї–Є—Б—М: 3-–є –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Є–є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Ш. –Р. –Я–ї–Є–µ–≤–∞ (—Б 17 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1942, –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Э. –°. –Ю—Б–ї–Є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ), 8-–є (–њ–Њ–Ј–ґ–µ 7-–є –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Є–є) –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–∞, 4-–є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Ґ. –Ґ. –®–∞–њ–Ї–Є–љ–∞. –Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Њ–Љ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –Ї —И–Є—А–Њ–Ї–Є–Љ –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ –≤ 1943 –±—Л–ї–∞ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–∞ —А–µ–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–Є –Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –Ь–∞—А—И–∞–ї –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –°. –Ь. –С—Г–і–µ–љ–љ—Л–є, –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ —И—В–∞–± –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–Є (–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —И—В–∞–±–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Т. –Ґ. –Ю–±—Г—Е–Њ–≤, –Ј–∞—В–µ–Љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Я. –°. –Ъ–∞—А–њ–∞—З–µ–≤). –С—Л–ї–Є —Г–њ—А–∞–Ј–і–љ–µ–љ—Л –ї—С–≥–Ї–Є–µ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є, –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Њ —Г–Ї—А—Г–њ–љ–µ–љ–Є–µ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–є –Є –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є–µ –Є—Е –Њ–≥–љ–µ–≤–Њ–є –Љ–Њ—Й–Є; —Г—Б–Є–ї–µ–љ—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—В–∞–љ–Ї–Њ–≤—Л–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–≤. –Т—Б–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ 8 –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–≤ 3-–і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ 7 –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–≤ –≤ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –∞—А–Љ–Є–Є, –Є 3 –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–µ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є (–≤ –Ч–∞–±–∞–є–Ї–∞–ї—М–µ –Є –љ–∞ –Ф–∞–ї—М–љ–µ–Љ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ). –Ю–і–Є–љ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –Ш—А–∞–љ–µ. –Т 1943 –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є—П —Б—Л–≥—А–∞–ї–∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ –±–Є—В–≤–µ –Ј–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј (4-–є –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Є–є –Ъ—Г–±–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Э. –ѓ. –Ъ–Є—А–Є—З–µ–љ–Ї–Њ –Є 5-–є –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Є–є –Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Р. –У. –°–µ–ї–Є–≤–∞–љ–Њ–≤–∞), –≤ –Ъ—Г—А—Б–Ї–Њ–є –±–Є—В–≤–µ 1943 –Є –≤ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –Ы–µ–≤–Њ–±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ–є –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л (2-–є –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Є–є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Т. –Т. –Ъ—А—О–Ї–Њ–≤–∞). –Т –±–Є—В–≤–µ –Ј–∞ –Ф–љ–µ–њ—А –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ —Б–µ–љ—В—П–±—А—П —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї 7-–є –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Є–є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Д–Њ—А—Б–Є—А–Њ–≤–∞–ї –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –І–µ—А–љ–Є–≥–Њ–≤–∞ —А. –Ф–љ–µ–њ—А –Є –Ј–∞—Е–≤–∞—В–Є–ї –њ–ї–∞—Ж–і–∞—А–Љ –љ–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г. –Э–∞—А—П–і—Г —Б –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –≤ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–Є —Г—Б–Є–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–≤ –і–ї—П —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П —Г—Б–њ–µ—Е–∞ –њ—А–Є –њ—А–Њ—А—Л–≤–µ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л —Б 1943 –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ —Б—В–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–і–Є—В—М—Б—П –≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ–љ–љ–Њ-–Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л (–Ъ–Ь–У) –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ 1-2 –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Є 1 —В–∞–љ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–ї–Є—Б—М –і–ї—П —Н—В–Њ–є –ґ–µ —Ж–µ–ї–Є. –Т–µ—Б—М–Љ–∞ —Г—Б–њ–µ—И–љ—Л–Љ–Є –±—Л–ї–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –Ъ–Ь–У: –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Ъ–Є—А–Є—З–µ–љ–Ї–Њ –≤ –Ф–Њ–љ–±–∞—Б—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є 1943, –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Я–ї–Є–µ–≤–∞ –≤ –С–µ—А–µ–Ј–љ–µ–≥–Њ–≤–∞—В–Њ-–°–љ–Є–≥–Є—А—С–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є 1944 –Є –Ю–і–µ—Б—Б–Ї–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є 1944, –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Ю—Б–ї–Є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Я–ї–Є–µ–≤–∞ –њ—А–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є —Г—Б–њ–µ—Е–∞ –≤ –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є 1944, –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Т. –Ъ. –С–∞—А–∞–љ–Њ–≤–∞ –≤ –Ы—М–≤–Њ–≤—Б–Ї–Њ-–°–∞–љ–і–Њ–Љ–Є—А—Б–Ї–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є 1944, –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –°. –Ш. –У–Њ—А—И–Ї–Њ–≤–∞ –≤ –ѓ—Б—Б–Ї–Њ-–Ъ–Є—И–Є–љ—С–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є 1944 –Є –і—А. –°—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1944 —И—В–∞—В–љ–∞—П –Ъ–Ь–У (–≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ 1-—П –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–∞—П –Ъ–Ь–У) –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Я–ї–Є–µ–≤–∞ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–∞ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –±–Њ—П—Е –Ј–∞ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –†—Г–Љ—Л–љ–Є–Є –Є –Т–µ–љ–≥—А–Є–Є. –Ъ–∞–Ј–∞—З—М–Є –Ї–∞–≤ —З–∞—Б—В–Є —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –≤ –С–µ—А–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є. –Ф–Є–≤–Є–Ј–Є—П –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –С–ї–Є–љ–Њ–≤–∞ —Б–њ–∞—Б–ї–∞ 50 —В—Л—Б—П—З –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е, –њ–µ—А–µ–Ї—А—Л–≤ –і–Њ—А–Њ–≥—Г –љ–∞ –Ф—А–µ–Ј–і–µ–љ. –Ъ–∞–Ј–∞–Ї–Є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –С–∞—А–∞–љ–Њ–≤–∞ –і—А–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞ –≠–ї—М–±–Њ–є вАУ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Я—А–∞–≥–Є. 7-–є –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –≤–Ј—П–ї –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –†–∞—В–µ–љ–Њ–≤ –Є –С—А–∞–љ–і–µ–љ–±—Г—А–≥. –Ш, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, 3-–є –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –≤–Ј—П–ї –†–µ–є–љ–±—Г—А–≥ –Є –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї –љ–∞ –≠–ї—М–±–µ —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Т–Њ–µ–љ–љ–∞—П —Д–Њ—В–Њ—Е—А–Њ–љ–Є–Ї–∞ –Ј–∞–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–ї–∞ –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤ –љ–∞ –Њ–Ї—А–∞–Є–љ–µ –С–µ—А–ї–Є–љ–∞ –≤ 1945 –≥–Њ–і—Г. –Ъ–Њ–љ–љ–Є—Ж–∞ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ —Г–ї–Є—З–љ—Л—Е –±–Њ—П—Е, –љ–Њ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –љ–∞–≥–∞–є–Ї–∞ –≤–Є—Б–µ–ї–∞ –љ–∞ –і–≤–µ—А—П—Е —А–µ–є—Е—Б—В–∞–≥–∞. –Ю —З—С–Љ –Є –њ–Њ—С—В—Б—П –≤ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–є –њ–µ—Б–љ–µ: ¬Ђ–Я–Њ –С–µ—А–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ—Б—В–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–љ–Є —И–ї–Є –љ–∞ –≤–Њ–і–Њ–њ–Њ–є, —И–ї–Є, –њ–Њ—В—А—П—Е–Є–≤–∞—П –≥—А–Є–≤–Њ–є, –љ–∞—И–Є –і–Њ–љ—З–∞–Ї–Є¬ї. –Ъ–∞–≤ —З–∞—Б—В–Є –њ–µ—А–≤—Л–Љ–Є –њ—А–Є—И–ї–Є –љ–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –≤–Њ—Б—Б—В–∞–≤—И–µ–є –Я—А–∞–≥–µ. –Ю–љ–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї–Є –±—А–Њ—Б–Њ–Ї –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–∞–љ–Ї–Є—Б—В–∞–Љ–Є. –Ш –љ–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Д–Њ—В–Њ–∞–ї—М–±–Њ–Љ–Њ–≤, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—О —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л –І–µ—Е–Њ—Б–ї–Њ–≤–∞–Ї–Є–Є, –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —Б–љ–Є–Љ–Ї–Њ–Љ, –њ–Њ–і –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –µ—Б—В—М —В–∞–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М: ¬Ђ–Я–µ—А–≤—Л–є –і–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞–Ј–∞–Ї –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–∞—Е –Ч–ї–∞—В–Њ–є –Я—А–∞–≥–Є. –≠—В–Њ–≥–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П –Ј–∞–±—Л—В—М!¬ї

–С–Њ–µ–≤—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ-–Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Ъ–Ь–У –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Ч–∞–±–∞–є–Ї–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –≤ –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 1945 —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ—Г —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –Ъ–≤–∞–љ—В—Г–љ—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –љ–∞ –Ф–∞–ї—М–љ–µ–Љ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ. –Я–Њ—Б–ї–µ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–Є –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Њ–Ї—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М. –Т —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ 50-—Е –≥–≥. –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ–Љ —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Њ–Љ –Ї –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –Љ–Њ—В–Њ—А–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –∞—А–Љ–Є–Є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є—П –Ї–∞–Ї —А–Њ–і –≤–Њ–є—Б–Ї –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї–∞ —Б–≤–Њ—С —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –Є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–µ —З–∞—Б—В–Є –±—Л–ї–Є —А–∞—Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л.

–†—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Ї–∞–≤ —З–∞—Б—В–Є –≤ –Т–µ—А–Љ–∞—Е—В–µ —В–Њ–ґ–µ –Є–Љ–µ–ї–Є —Б–≤–Њ—О –Є—Б—В–Њ—А–Є—О.. –љ–Њ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –њ–Њ–Ј–ґ–µ.